ワンポールテントにタープを繋げてるのを見るけど、あれってどうやるの?

ワンポールテントとタープを繋げて張っているの、よく見かけませんか?

「かっこいいし、便利そうだし、自分もやってみたい!」と思う人も多いと思います。

でも、あれの正しいやり方って知っていますか?

なんとなくで「タープとテントを結べばいいだけじゃない?」と形だけ真似するのはNG。

何も知らずにやってしまうと、強度の弱い張り方になりテントやタープが壊れる可能性があります。

ですが、正しい知識を知っていれば難しいことはありません。

タープ単体で張るよりも簡単なので、実は初心者にこそおすすめしたい方法なんです。

この記事では、タープ接続に挑戦する方向けに、以下のことについて書いています。

ぜひとも正しい知識とやり方を覚えて、タープ接続にチャレンジしてもらえたらと思います。

小型〜大型までどのサイズのテントでも使える方法なので、幅広く応用できます!

↓動画でも解説してます。

タープ接続のメリット

まずは基礎知識を簡単にご紹介。

タープとワンポールテントを接続するメリットとはなんでしょうか?

「普通にテントとタープを別々で張るのと比べて、何が違うの?」という点について解説いたします。

タープ単体を張るより簡単

一番のメリットは「タープを立てるのが圧倒的に簡単」という点。

通常のタープを立てるときに一番大変なのって、ペグの位置を決めてロープ張ってポールを起こして…っていう序盤の手順ですよね。

対してタープ接続は、テントに保持した状態からのスタート。作業がとても楽に済みます。

ワンポールテントと接続する場合、タープの片側は既に自立しているテントのポールを使います。

つまり、タープが半分自立した状態から張ることが出来るんです。=序盤の手順を省略できる!

タープの片側が固定されるということは、風があっても1人で作業しやすいということでもあります。

普通のタープを立てる労力や難易度を10とすると、ワンポールテントにタープを接続するのは6くらいのイメージ。

タープを立てるためのポールは追加1本で済むので、通常より1本分荷物を減らすことも出来ます。

荷物をちょっとでも減らしたいバイクキャンプでは、これも大きなメリットですね〜。

省スペースで出来る

2つ目のメリットは、小さなスペースでもタープが張れるという点。

テントとタープを重ねるレイアウトになるので、別々で張るよりもスペースを取りません。

「ちょっと小さめのサイトだから、タープが微妙に入り切らない…」

というとき、このタープ接続レイアウトはすごく効きます。

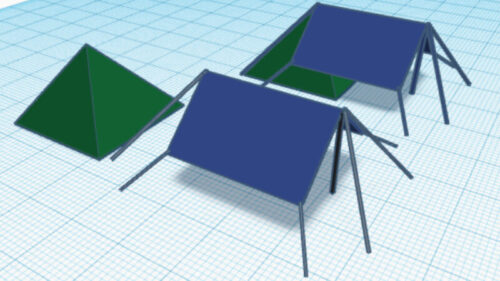

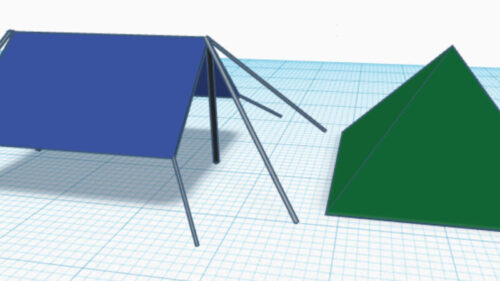

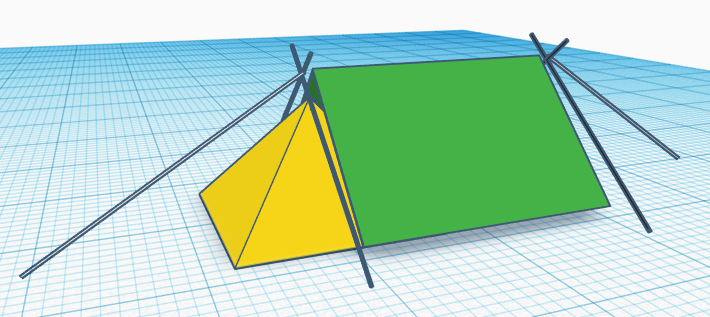

別々で張った場合(手前)と、接続して張った場合(奥)をCGで再現してみました。

ほぼテント1個分、短いスペースに収まっていることが分かります。

ドーム型テントでよく行われる「小川張り」と同じようなことが出来るわけです。

限られた場所にテントとタープを張るとき、この方法はめちゃ助かります!

テントとタープを屋根続きに出来る

3つ目は、雨の日にとても助かる「屋根続き」に出来るということ。

テントに被さる形でタープがあるので、雨の日でも濡れずにテントとタープを行き来できます。

↑ワンポールテントって、雨の日に出入り口を開けるとテント内が濡れてしまいますよね。

また、雨よけのためのタープがあっても、その間を通り抜ける間は濡れてしまいます。

↑出入り口の上にタープがあれば、出入り口は開けっ放しでも大丈夫。常に屋根の下です。

まるでワンポールテントに大きな前室ができたかのような、快適な居住空間が作れます。

雨の日でも快適にキャンプ出来る。これがタープ接続のメリットです。

タープ接続のやり方3パターン

タープ接続のメリットが分かったところで、実際にそのやり方を解説していきます。

方法は3つあります。それぞれ特徴や注意点があるので、よく確認しましょう!

テント頂点のループを使う(非推奨)

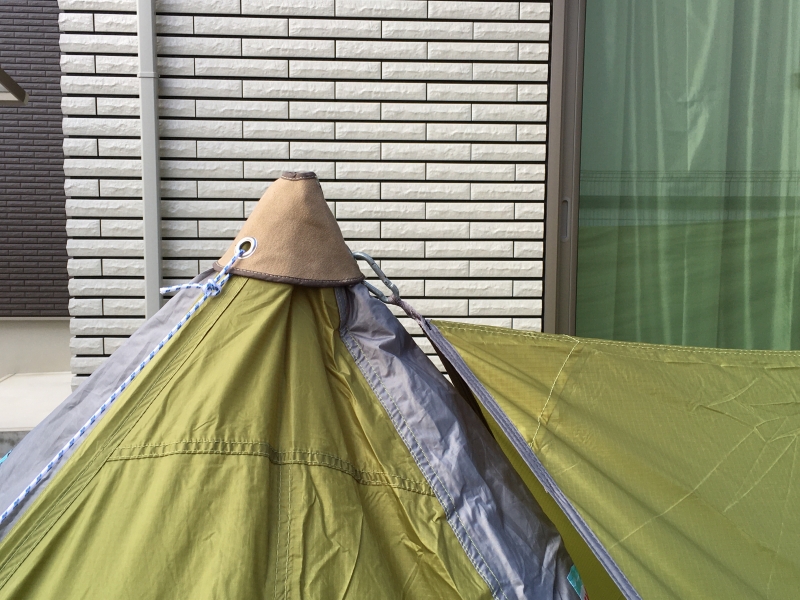

1つ目は、ワンポールテントの頂点にループ(輪っか)にタープを繋げる方法。

最も単純で簡単な方法です。いかにもつなげてくれ!と言わんばかりの構造ですよね。

ですが、この方法は基本的におすすめしません。

そもそも、テントによってはループにタープを接続することを禁止している物すらあります。

ほとんどの場合、ループは強度が弱くタープを接続することを想定していません。

ここにタープを繋いでしまうと、風を受けたり負荷がかかった際にループごとちぎれてしまう可能性が高いです。

「出来るけど全くおすすめしない方法」です。

じゃあ、なんのためにあるのよ…

一部のテントでは、「ループはタープを接続するための仮止め用」と説明しているものがあります。

“タープを接続する途中で使う”のであって、“ずっと接続しておく場所ではない”ということですね。

私も、何も知らずにここに繋いでいたことがありました。

誰もが一度はやっちゃう「失敗あるある」なので、やっちゃった事がある人は今度からやめましょう〜。

テントのループは収納時に使える

このループ、実はテントを片付けるときにめっちゃ使えるんです。

たたみ方が分かりにくいワンポールテントを簡単にきれいに畳む裏技があるんですが、そのときに使います。

詳しくは下の記事で紹介していますので、あとでゆっくりとご覧ください。

※ 記事ではパンダTCで紹介していますが、ほとんどのワンポールテントで応用できます。

タープを直接被せる

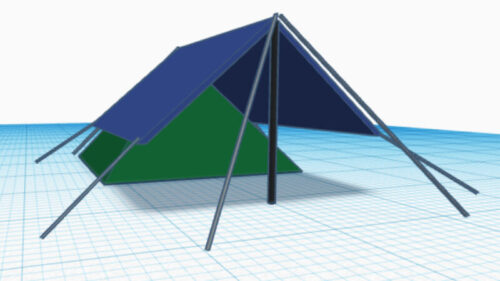

2つ目は、テントの上にタープを直接重ねる方法です。

これはパンダタープなど、一部の製品で使われる方法です。

どんなタープにも使えるやり方で、1のループで固定するよりはテントへの負荷が少ないのが特徴です。

この方法をする上での注意点は2つ。

・タープ側の生地に十分な補強がされていること

・風でズレやすいので、作業性が悪く耐久性もイマイチ

大抵のタープは、ポール用の穴付近の生地が補強されているのでまず問題ないでしょう。

問題は風でズレやすいことで、1人で作業する場合ちょっとの風でもめちゃ苦労します。私は20分以上かかりました。

こちらも“出来なくはないが、あまりおすすめではない”方法になります。

もうちょっといい方法ないの?

タープアダプターを使う(おすすめ!)

3つ目の方法は、タープアダプターという道具を使うやり方。

作業性もよく、部品代も安いので一番のおすすめがこちらです。

円錐状のキャップのようなもので、テントの頂点に被せて使います。

カラビナ等でアダプターとタープを繋ぎ、固定用のロープ2本をペグダウン(またはテントのペグにひっかける)すればOK。

とても簡単にタープをつなげることが出来ます。

かつてはメルカリなどで有志の方が作っていたのが始まりですが、今では各種メーカーからラインナップされています。

最も定番なのがDODのトンガリハット。

その他、Amazonなどでタープアダプターと検索すれば類似品もいくつか出てきます。

タープを保持する部品なので、強度がしっかりしたものであることを確認しましょう!

これめっちゃ便利そう!こういうのを待ってたのよ〜

アダプターでの接続手順

それでは、アダプターを使った接続方法について詳しくご紹介していきます。

写真ではパンダTCとミニタープHXで行っていますが、基本的にどんなテント・タープでも同じです。

今回は小さめのテント(パンダTC)に取り付けるので、テント設営後からの説明になります。

背の高いワンポールテントの場合は、設営時にアダプターを被せておくと楽ですね。

(参考)トンガリハットの取説

①アダプターのロープを、後ろ側のペグへ引っ掛ける

まず始めに、アダプターのロープ2本をペグに掛けます。

これはテント後ろ側、タープを固定するためのロープ・ペグになります。

このときのペグは

・テントの物を使う(共用)

・タープ用で新たにペグダウンする

の2つのやり方がありますが、どちらにするかはタープのサイズや風の強さで使い分けましょう。

小さめのタープ、風がほとんど吹いていない状況 →テント用ペグを共用する

大きめのタープ、風がそれなりに吹いている状況 →タープ用に新たにペグダウンする

手間を考えると、テント用のペグを共用したほうが圧倒的に楽です。

しかし風による影響をモロに受けるので、強度も大事。

そこでおすすめの方法は、テント後ろ側のペグだけ1サイズアップして共用する、という方法。

普段20cmクラスを使っているなら後ろ2本だけ30cmにする、といった感じ。

これなら手間を増やさず、強度も確保できます。

②アダプターを被せる

アダプターをテント頂点に被せます。

軽くテンションがかかる程度にロープを調整し、アダプターが外れないようにしましょう。

背の高い大型ワンポールテントの場合、設営してからでは手が届きませんので、設営前に被せておきましょう。

③タープとアダプターを接続

テント前側に回り、アダプターとタープを接続します。

アダプターとタープの接続には、カラビナ・ロープなどを使います。

私はワンタッチ、かつ最短距離で接続したいのでカラビナを使っています。

テントとタープの距離を調整したい場合は、短めのロープや調整式のベルトなどを使いましょう。

④反対側のポールを立てる

ここまでくれば、あとは通常のタープ設営と同じ。

もう一方のポールを立てて、ロープをペグダウンし固定します。

通常のタープ設営と違うのは、常にタープの片側が固定されているので1人でも簡単に作業できるという点。

風でなびいても飛ばされる心配もありません。

ここでアダプターのロープのテンションが弱いと、アダプターごと外れてしまうことがよくあります。

タープの重みがかかるので、この時点でピンと張るくらいに調整しておくのが良いでしょう。

⑤サイドのペグダウンをして完成

最後に、タープのサイド側をペグダウンすれば完了です。簡単でしょ?

所要時間は、5分程度で出来てしまいます。

普通にタープを立てようとすると、よほど慣れた人でないと難しい時間です。

早い!!雨でも濡れる暇がないぜ!!

タープ接続のデメリット

タープ接続は大変便利な技ですが、デメリットもいくつかあります。

どういった問題があって、どういう対策を取ればよいのか解説していきましょう。

隙間ができる

タープアダプターを使用した場合、タープとの間にわずかな隙間が発生します。

大雨の場合、この隙間から雨が入り込んでくる“可能性”があります。

が、これはさほど問題にはなりません。

実際に雨キャンプで何度もタープ接続していますが、この隙間から雨が入ってきて困った!という経験がないんです。

テントの出入り口は頂点まで続いてるわけじゃないので、大抵はフライシートを伝って地面に雫が落ちていく程度でした。

ほんと、全然気にならない程度。一応デメリットとして挙げてますが、ちょっとしたことです。

(対策)フライシート跳ね上げで低減できる

対策をするとしたら、フライシートを跳ね上げて隙間をなくしてしまう、というやり方があります。

テントの形状(フライシートがどう開くか)にもよりますが、それなりに有効です。

テントポールに強度が必要

これはデメリットというより注意喚起ですが…

テント側ポールがタープの力も受け持つことになるので、テントポールへの負担は大きくなります。

強風を受けた際に、テントのポールが曲がったり折れてしまう可能性が高くなります。

テント本来の使い方ではなくなる、ということを承知の上で実行してください。

(対策)強化ポールを使う

テンマクデザインの一部のテントには、強度の高いスチールポールが用意されています。

タープ接続をする際には、このような強度の高いポールを使用しましょう。

「そんなに都合よく、専用の強化ポールなんてないよ!」と諦めてはいけません。

ワンポールテントなんて、長さが合えばどんなポールでも使うことが出来るんですから。

他のワンポールテント用のポールを流用したり、タープ用の太いポールをカットして代用したり、ポールを二股化したり、いくらでもやり方はあります。

テントを先に設営する必要がある

テントありきのタープ接続なので、先にテントを立てておく必要があります。

「ひとまず雨除け、日よけにタープを先に立てたい」というときは、ちょっと使えない技になります。

(厳密に言えば可能ですが、テントを立てる位置がシビアになります)

(対策)小川張り、またはXPタープを使おう

そういった運用をしたいのであれば、通常のタープ設営、または小川張りなどの方法をするしかありません。

タープ連結という趣旨からは外れますが、「テントに重ねてタープを張る」という意味では同じです。

どちらにしてもタープ設営は面倒が多く、とくに小川張りは風にも弱いです。

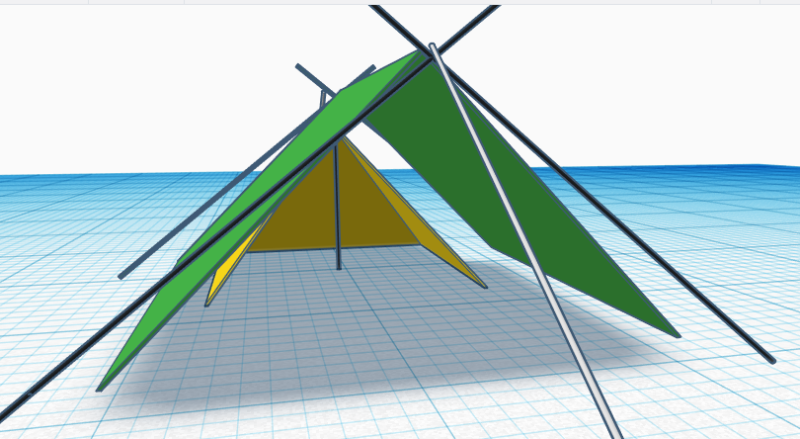

そこで、コールマンのXPタープシリーズに採用されている「クロスポール式タープ」はいかがでしょうか。

クロスポールであれば三角テントを避けるようにポールが走るので、被せてレイアウトすることが可能です。

詳しくはXPタープの記事の中で紹介しておりますので、参考にどうぞ。

クロスポールを使ったタープも、設営難易度がめっちゃ下がって使い勝手が良いのでおすすめしています。

もう普通のタープには戻れません!

【まとめ】弱点を理解すれば、タープ接続は超便利!

ということで、ワンポールテントにタープを接続する方法をご紹介いたしました。

今回の重要なポイントは以下の3つ。

晴天時はワンポールテント単体、雨天や日差しがきついときはタープ接続。

私はこんな感じで運用しています。雨遭遇率の高い雨男なので、いつもお世話になってます…。

これであなたもタープ接続マスター!

というわけで、簡単にできて実用性も高く、何よりかっこいい!

そんなタープ接続ワザ、ぜひとも皆様お試しください。

それでは!

キャンプ専用買取サービスで軍資金を稼ごう

使っていないキャンプ道具、あなたの自宅に眠っていませんか?

マウンテンシティの買取サービスなら、アウトドア用品を無料宅配査定で買い取ってくれます!

メルカリやヤフオクは相場調査、価格交渉、梱包、発送までを全て自分でやらなければいけませんが、買取サービスなら全て用意してくれます。

LINEやメールで仮査定額を聞いてみて、良さそうなら宅配無料査定を依頼。

アウトドア用品に精通したスタッフさんがしっかりと高額査定してくれます。納得行けば、そのまま買い取り!

もちろん、査定額に納得がいかない!となっても大丈夫。

キャンセル料もかからず、往復分の送料も全て負担してくれます。

(こっそり相場調査のつもりで依頼してみて、高額だったらそのまま売っちゃえばノーリスクハイリターンじゃね?)

発送用の箱を自分で用意すれば500円査定アップ、リアル店舗(埼玉、福岡)での買い取りでも500円アップします。

使わない道具がたくさんある、キャンプ道具一式売っちゃいたいよ!って場合は、トラックでの無料出張査定も来てくれます(すげー)

フリマアプリって、何個も梱包したり発送するのには向いてないんだよね〜…

キャンプ道具をフリマアプリで売るのって、梱包とか送料計算とか結構大変です。

まとめて買取サービスに頼んでしまう、という選択肢もいかがでしょう?

詳しくは↓のボタンよりウェブサイトを確認してみてください。

(私も過去に、相場知るためだけに問い合わせたことあります)

あんまり使ってないな〜って道具は、思い切って売っちゃって、次の新しい道具を買うための資金に変えちゃいましょう!

で、また違うのが欲しくなったら、今の道具がきれいなうちに高く売ってまた次のを買う。

うまく買取サービスを利用すれば、道具を実質的に安く買うことができます。

ついでに、道具を大事に使う意識も芽生えて一石二鳥!

お試し的に、ぜひ一度やってみてくださ〜い。

-160x90.jpg)

コメント